古人云:“道以成器,而器以载道。”文房器物蕴含了源自中国传统的哲学思维与审美趣味,书房文化更是高度融汇了国人的文化观、生活观、世界观和宇宙观。随着时代的发展,文化活动空间在不断演变,现代科技的进步与发展也给人们的生活方式带来了巨大改变。文化精神、思想灵魂、静想深思将安放何处,已成为当代人共同的话题。而现代书房也自然承担起了传承文化精神、营造安放文化与精神的文房空间的重任。

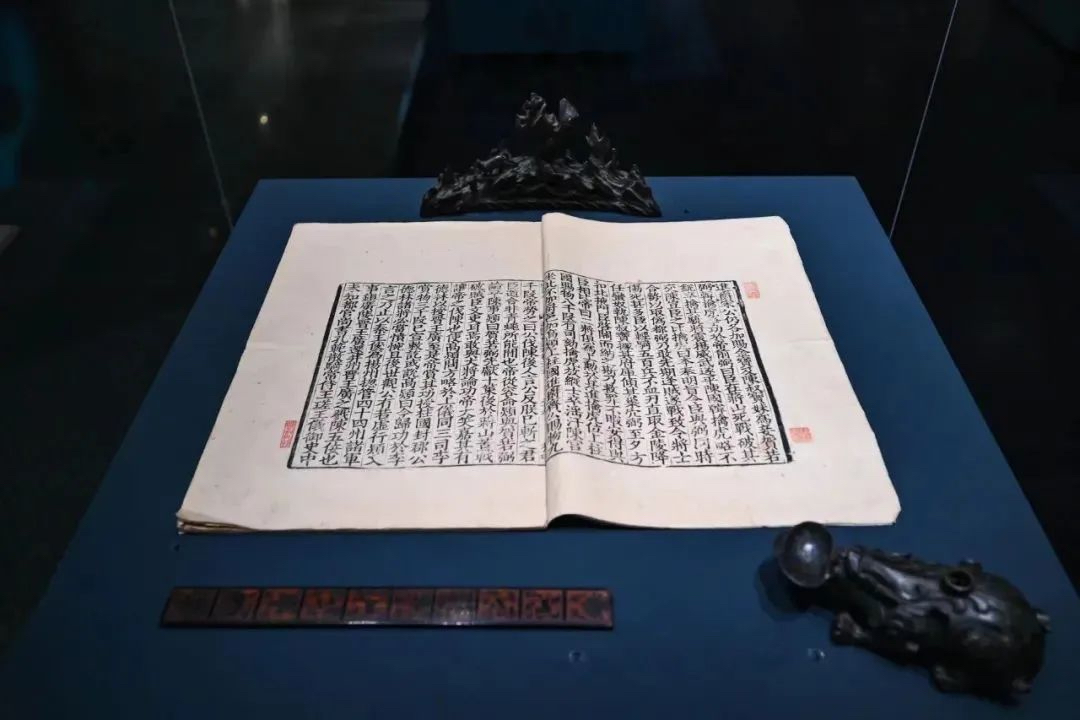

“赓续文脉——中国文房之美”展览现场

2023年7月6日,以“器以载道”为核心思想的“赓续文脉 :中国文房艺术展”在中国工艺美术馆开幕。展览由展示传统文房之美的“历史”和当代文房精品“赓续”两大板块组成,展出古代及当代文房器物600余件,全面而系统地介绍了中国历代文房的文化、美学和制作工艺,展现了中国文房的多样性、传承性、艺术性和实用性。

“赓续文脉——中国文房之美”开幕式现场

展览开幕当天,“赓续文脉——中国文房之美”艺术沙龙同期举行,文化学者马未都;著名作家、收藏家海岩;著名主持人窦文涛;太湖世界文化论坛理事、中国文房四宝协会文房雅玩专业委员会主任刘传俊四位嘉宾共聚一堂,探讨中国文房文化的审美与价值对当下生活乃至收藏的重要启示。沙龙由在艺科技及云杪文化创始人谢晓冬主持。

沙龙“赓续文脉——中国文房之美”嘉宾合影,右起:刘传俊、马未都、海岩、窦文涛、谢晓冬

(以下为沙龙文字实录)

“让更多年轻人甚至是少年回归书房”

马未都:在我有限的记忆中,这么大规模的文房展览没有过。谈论传统文化不能是一个空泛的口号,要落实到实际的东西(物)之上,比如一个水盂(文房用具,用以给砚池添水)、一个承盘(亦作“ 承槃 ”,即托盘)或者一个山石(置于几案上的陈设品,用以增加田园气息),都是构成文房的主体。收藏的过程中,不管什么品类,都会涉及到文房,所以做这样一个全面的展览很不容易。

海岩:现在很多年轻人对中国传统文化知之甚少,很多民族文化在慢慢消失,比如文房,因为人们已经不写毛笔字了,毛笔字书法就从基本生存技能变成小众文化艺术,甚至是遗产性的文化艺术。而与笔墨纸砚及其相关的器物,年轻人了解的越来越少。

中国传统书画在拍卖市场中也是同样的处境。除了中国美术史上不可抹去、不可跳过的大家作品外,基本上价格都不太高,不敌当代艺术。民国及建国以后的一大批画家甚至没有市场体系,反而是西方的当代艺术受到很多藏家的追捧,对中国艺术的欣赏却停留在口号上。如今,国家进一步提出要把马克思主义和传统文化相结合。在这个历史契机上,不空谈文化自信,而是举办这样一个展览,是非常有意义的事情。

“赓续文脉——中国文房之美”沙龙现场

窦文涛:很多人觉得现在的年轻人对传统文化的兴趣少了。但是前不久我们在拍《锵锵行天下》第三季(一档深度文化体验旅行脱口秀)的时候反倒有了一些新发现。第三季我们去的是江南,主要的传播方向就是传统文化。做节目的时候,我们会有意识地选择年轻人来表达,因为他们能够跟同龄人有更多的共鸣。在这个过程中,能感受到很多年轻人对传统文化是有兴趣的。

回想起自己二十几岁大学刚毕业时,瞧不上传统的东西,喜欢西方绘画,爱逛西方的博物馆,觉得自己更想学西方的艺术。但随着年龄的增长,到了40岁,就越来越愿意进入到中国传统文化的领域里。

刘传俊:年轻时候,可能很难回归书房,静下心来读本书。等过了某个年龄,就觉得生活不该那样喧噪。我们也希望能够通过这场展览,让更多的年轻人甚至是少年回归书房。

“赓续文脉——中国文房之美”展览现场

生活在今天这个时代非常幸福,可以在一个空间里同时欣赏到不同时代的珍贵器物,这是明代大藏家项元汴也做不到的事。比如五床古琴集结的这个展览单元,就是非常难得的机会。除了非常珍贵的唐琴外,还有一床管平湖先生(中国著名古琴演奏家、画家,清代名画家管念慈之子)私藏的元代古琴,名为“平湖珍秘““云涛”。

中华文脉、文房四宝的文化要从年轻人甚至娃娃抓起。这次展览的“赓续文脉”四个字是年轻女孩陈艺丹用了三天时间书写的,而且还刻了一方章。她既不是老书法家,也不是著名的金石家。所以还是有很多年轻人非常喜欢中国传统文化。

中国人的文化自信越来越强大,有些器物流落海外后,即使很多收藏爱好者看到或者买到,很多都不认识或不了解。这也成为我们努力呈现这样一场展览的最重要原因——让更多的年轻人了解中国古代文房,了解中国传统文化。

“赓续文脉——中国文房之美”展览现场

另一方面,想通过这场文房展,从中国古代文房体系当中挖掘元素去开发新的文创产品,让公众与传统文化建立更加紧密的联系。因为大部分文房都可以拿在手里把玩、抚摸。这种触摸会给人一种直观的感受,看着舒服,摸着也舒服。这是在一件古代器物,一件文房中能够寻找到的美,这也是举办这次展览的初衷。

谢晓冬:新的视觉载体会给很多展览提供新的可能性。这次展览花费了很多心思,有笔墨纸砚,还有茶、香、琴等很多类别,陈列也有颇多巧思。

“作为中国人,写好字是理所应当的事”

谢晓冬:文房四宝,笔墨纸砚。中国的文化特点是以汉字为核心发展起来的。中国艺术的精神离不开书法。这个问题既复杂又很重要。

“赓续文脉——中国文房之美”展览现场

马未都:书法肯定是要提倡的,但要走出一种误区——书法有很多种,不都是法帖。作为中国人,写好字是理所应当的事。

首先是文字的沟通功能。现代生活出现了工具的改变,信息传递方式的改变,更多的人使用电脑进行输入,所以容易提笔忘字。我们这代人可能是最后一代拿笔写字的人。

其次,书法是一个非常复杂的问题,要先分类。现在提倡的书法基本都是艺术角度出发。在我看来这是较可怕的事,因为艺术的评判没有统一标准。

明清毛笔一组

今天书法层面中的第一个问题是能否让人们认识它,比如有些草书,很难辨认。其实在中国历史上,草书的书写是有规范的。想成为一个优秀的书法家或者书法者,童子功很重要,因为要追求的是写字的过程。现在很多时候是规范被打破了,有的人写的所谓草书,大家不认,这就出现了“系统乱码”。

但有一点是不提倡的。现在很多小孩写的字比大人写的好,但小孩应该具有他们那个群体的内容和对生命的认知与理解。如果通过训练先提笔写大人字,这其实是揠苗助长。

宋元时期 九峰铜笔架山

海岩:和书法一样,今天展览中看到的很多东西,其社会功能已经不普及了,未来会成为少数人的爱好,慢慢地进入博物馆。后世传承的是一种属于中国人的审美逻辑和包罗万象的文化精神,是和其他民族存在差异性的一种文明。

中华民族的文明,几千年来一直没有散掉。即使在清代,对汉文化也是既有扼杀也有扶持与传承,比如《四库全书》是对典籍的全面整理;康熙字典也不是满族字典,而是汉族字典;《石渠宝笈》(清代乾隆、嘉庆年间的大型著录文献)也是对汉文化的总结。对于整个民族的认同与延续,文化的力量产生了关键性作用。作为中国文化极为精粹的一部分,希望书房、书斋文化能够走进更多人的生活。

窦文涛:虽然有一种理论认为不要拿民族性说问题,但我认为中国人好的东西会影响人们的思维方式和为人处事的方式。

有一年我闲来无事,每天临石鼓文(先秦时期的刻石文字,因其刻石外形似鼓而得名),因为我写毛笔字没有“顿挫提按”这种基本功。临了一年,我忽然感觉到了所谓的那种基本笔触,就是笔法要分阴阳,出去就得回来,是一个循环。吴昌硕(晚清民国时期艺术大师)也曾天天临石鼓文,他曾说“一日有一日之境界”。

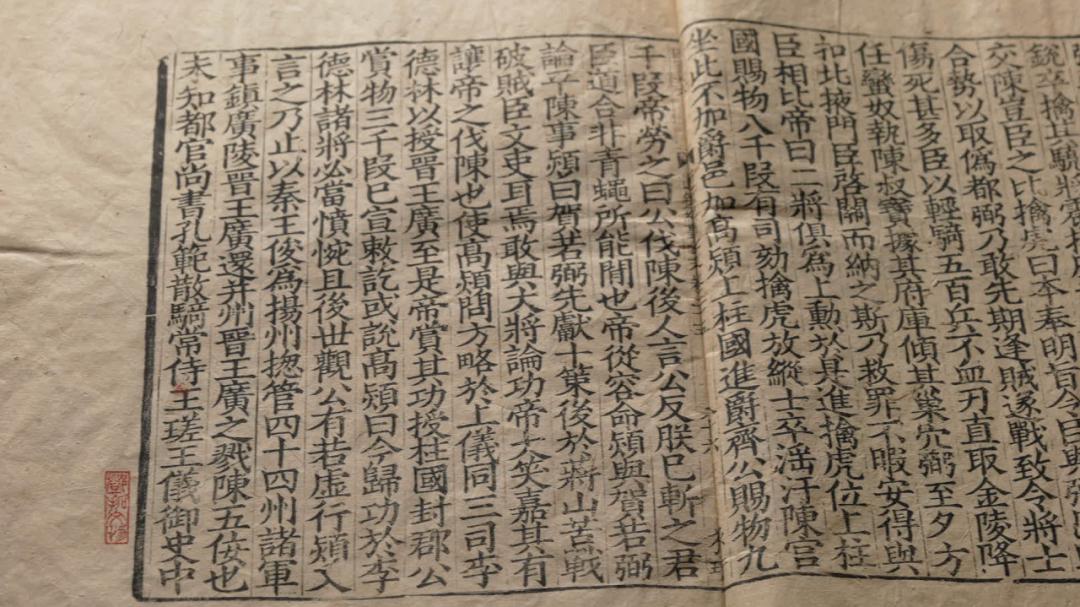

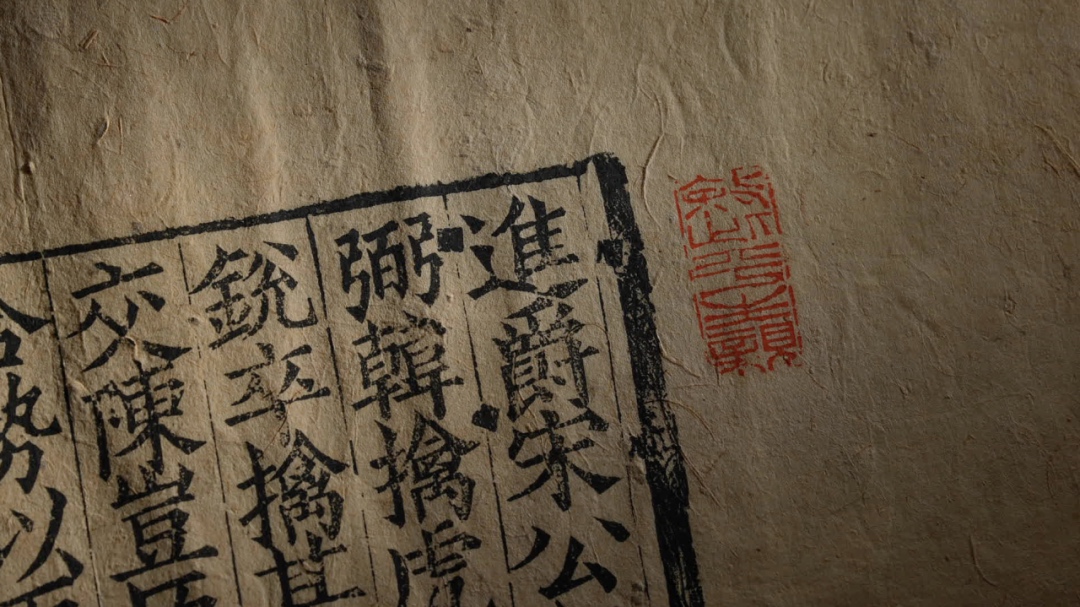

宋宝佑五年赵与刻本《通鉴纪事本末》

外行看石鼓文,有时候像星系,但它是一个系统,能够丰富审美体验,古人云:“体象卓然”。书法当中有中国人的思维方式,练书法是一种滋养,让人能欣赏更多的东西。

今天的社会环境下,对于审美的评判标准太单一,这与中国书法的发展不同:线刻文字的甲骨文有其独特的美感;青铜器上的金文有的地方用毛笔写出来是“肥”一点的;过了某个时代,书法又回到沉雄的方向上,不能写的太纤瘦。欣赏不同的美,是书法给我的启发。

“文化,用什么学什么是不行的”

谢晓冬:人类之所以会分为不同的民族,就是因为不同的地理环境与社会组织慢慢形成独特的审美与风土人情,形成不同的文化。笔墨纸砚曾经是中国人日常要打交道的东西,但是到了今天已经是数字化时代、AI时代。现代生活已经发生了变化。

清紫檀匜杯

马未都:文化会经历轮回的成长过程。有些文化只能在博物馆里看到,记载着它曾经达到过的高度。

以建盏为例,它是宋代饮茶时最高级的茶盏,是由当时的饮茶方式决定的,它之所以采用深色,尤其黑色,是为体现出茶在制作当中的积墨,黑的衬底能看清楚。如果按照现在人们“沏茶”的饮茶习惯,建盏注定不会成为当时最高等级茶具。

另一方面,现代人用建盏喝不适合的茶,也不是文化的延续。要正视文化轮回的发展进程,也要理解我们的文化与众不同的精神以及与其他文化不同的思维方式。

如果要布置书房,第一条建议就是书房里的书确实是你想读的书;第二点,量力而行,别有尺寸要求;第三,注重情趣,书房可以有一点小的私人趣味。

“赓续文脉——中国文房之美”展览现场

海岩:这个展览触发了普通观众母胎里带着的中国文化基因。即便可能对文房并不了解,但这种原生基因会让他们产生喜爱之情,并与生活相结合,提升审美意识与精神质量。

传统文化需要精神的传承。具体到文房更好理解,因为文房更代表着中国人的审美与品位,及蕴含着儒释道的意念——既有儒家的君子之风,又有道家的清静,又有佛家的无我,是很高的境界。

有些具体器物或许以后只能在博物馆看到,因为已经失去了在当下的实用功能。但刘传俊先生的《文房》一书令人印象深刻,其中不仅对很多文房器物做了知识的普及、描述,更有价值的是把文房的归类扩大了,既涵盖了过去人们认知的文房的概念,同时也让这种精神之下的审美走进个人生活,比如会将画家画台上摆的很多器物描述为一个文房,将文房与创作的工作室结合起来;有的人会把文房和茶室或者香堂结合起来等等,有的茶室往往是最安静、最有品位的地方。

所以喜爱收藏、喜欢文房的人应该要不断学习,提高整体品位与文化素养,要博览群书,有更广阔的知识基础。文化,用什么学什么是不行的。

窦文涛:中国文化概念里的文房,蕴藏着非常高深的美学,高山仰止。这不仅是对中国的文化有着很大贡献,更是达到了一种世界性的精神高度。感受的越多,就越能汲取其中更多的营养,最终表现在工作与生活中。

与其说文房,不如说是“心房”。腹有诗书气自华,审美和品位与心灵相关,文房是文人的环境。哪怕被生活压迫,一个人的内心也终有一个角落去感受美——天地是他的书房,窗外的云彩是他的文房;哪怕房都没有,河边走走也是一种味道。

我们公司有一位年轻人,工位上贴着各种各样的东西,他说:“我做任何事情都有我的创意。”这让我印象非常深刻,与众不同就是审美不同。中华文明几千年历史,每个时代的精英都反复验证过、琢磨过的东西就是最好的。

下方印章为吴隐刻青田石自用对章,小几为黄花梨小几(明),小几上方右侧为竹根雕童子牧牛山子(明),小几上方左侧为香盒(明)

审美发现的瞬间也是一种乐趣。西方艺术也是如此,毕加索说过自己不知道该怎么画的时候就去看塞尚。虽然塞尚画的是真山真水,但毕加索能够看出塞尚画的大自然中隐藏的几何性,所以毕加索画出了几何形体、立体主义。这是很多人看不出来的。

发现美也没那么难,需要有一颗不满足的心,用心琢磨,生活就会由此打开新世界,能欣赏到某种线条的美。一旦这扇门被打开,走遍天下的时候会幸福很多。比如去敦煌,就会注意到飞天的线条流动性,那是中国特有的线条之美。

现在有很多免费的公共博物馆,有高超的复制技术,让普通人也能够体验到古玩所展现出的中国传统文化之美。人与人交流时,涉及文化精神的生活趣味,也会在不知不觉中改变一个人的谈吐气质,成为更有吸引力的人。我喜欢今天这个时代。