《摩登妇女美妆术》,1934年2月由上海大公书店发行,史岩著,初版仅印2000册。当时,《申报》刊登广告语称其为:“美容与化妆之唯一出版物,欲为现代妇女的必备此书。”

书中不仅介绍了30年代前期最为流行的美容化妆知识,更是直指“美的标准”。用大量的篇幅,在细节上讲解了颜面、眉目、唇齿、毛发、手足、胸腹等身体各部分的“美之标准”,甚至具体给出了达到这些标准的方法论。

1928年《北洋画报》刊登的《美人十五美图》,展示了身体各部位“美的标准”

这实际上为人们了解30年代前期最真实的审美风貌,提供了珍贵的第一手资料。今天,似乎无法想象美有着如此直接、以至于有些狭隘的定义。但在那个审美一元化的时代,美的的确确是有标准的,书中大量使用“须”“唯一”等字眼,以条文的形式列举出美的种种标准,而大众则孜孜不倦地朝着这个方向靠拢。

电影明星作为时尚最好的风向标,引领着人们对美的看法,当时电影界的徐来女士就是集所有“美”于一身的“标准美人”。

徐来 |《中国女明星照相集》1934年出版

印象中,月份牌广告画上30年代摩登女郎的妆容,总是离不开雪一般白皙的肌肤,酒晕似的胭脂,小巧精致的弓唇和柳叶似的细眉,这样面如冠玉、红白相映的面容,被称作“桃颜”,其中与现代审美差距最大的,大概就是那细线似的眉毛。

月份牌上30年代前期的摩登女郎

如今大众对细眉的理解,总倾向于认为是中国的传统,事实上,这一时期细眉的潮流是效仿西方好莱坞。上世纪30年代前期的妆容是一种恰到好处的中西合璧,它既保留了中国女性眉目如画的特点,西方的细眉风潮又恰巧契合了中国人的审美情趣。

好莱坞女明星的各色眉式

《摩登妇女美妆术》一书是十分强调眉的作用的。“面部最易吸人视线的,为眉与目;五官中最能发挥出神秘之魔力的,也决惟眉目,所以眉目在颜面上是处于首要的地位,故世间美人无不特别重视其美,胜过其他部分的。”

中国女明星的各色眉式,摘自1934年《中国女明星照相集》

“神秘女郎”“东方嘉宝”谈瑛女士,“最有美国风”胡萍女士

在民国审美视角中,是存在着绝对的最佳眉型的,书中对于“美的眉毛”做出了这样的定义。“关于眉的美,可得到下列各必要条件:眉的地位宜高,不宜低。眉线宜细长而清淡,不可短浓。眉毛不可长而粗,亦不可散漫。眉形如圆弓,眉端宜稍阔,梢宜狭。标准的美眉,当如远山似的狭长而微弯,并须地位高而眉梢细。”

关于如何达到这样的标准,作者认为:“要生的合于这个标准美,却千中难有一个,故大多数的人,是要借人工的化妆术,以增加眉之美的。”

三位摩登女性:严月娴、胡蝶、徐来,摘自1933年上海《电影画报》

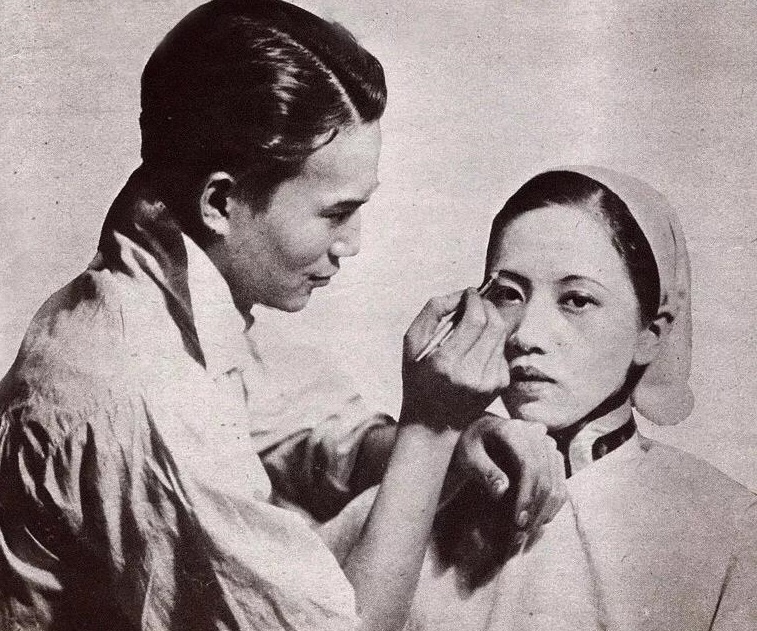

1934年《良友》刊登的《美容术的技巧》中关于画眉的论述:“画眉是美容术中重要工作之一,大概眼睛大的,眉要画得高些,眼儿长的,眉要画得低些,普通的可顺着眼盖皮上的骨形画下去。”

对于画眉工具,作者这样写道:“画眉之术,中国古时便极讲究。所用的材料为柳枝烧成的炭条。现代一般女子常用铅笔画眉,虽价廉而取用便利,画成的眉,虽颇光艳而黝黑,然铅质颇毒,试观铅笔经过之处,常显青色,这便是有毒之证,且久用,能令眉毛枯萎而脱落,为患殊属不浅,故绝对宜禁用。今日之化妆品商店都有特制之画眉笔出售,这是颇为适用的。古法的柳枝,黛色颇佳,惟取用较为不便。”

蜜丝佛陀Max Factor 在30年代推出的各式化妆品

1931年《电影月刊》曾刊登美国女星瑙玛·希拉Norma Shearer的化妆秘诀,瑙玛说:“眉的样式不一定要像我,因为各人的面架子是不同的。总之照合式的式样去画。譬如这人的面架子是瘦长的那样就绝不能画粗而且浓的眉毛,否则反觉其丑。”

“蚕蛾的触须,细而长曲,颇为美观,所以古代的美人,常以之为画眉的模范。到了现代,眉的样式,已不止一种,人们可视各自的性格及面庞的肥、瘦、长、圆,而选择其适宜的。”于是作者列举了5种“现代各国最流行最漂亮的眉式”以供大家选择。

参考插画根据书中描绘的“5大眉式”所绘制成,并以“掌上杂志”的概念设计了30年代风格的内页。5幅插画配以对应眉式的中国女明星照片,二者对照鉴赏能够更加形象地体会“5大眉式”的风采。

“这种眉叫做‘黛德丽眉’,这黛德丽三个字是德国一位女电影明星的名字,是由她发明的,后来流行各处,觉得这种眉非常美丽一时,苦无名字可取,于是乎就将这位女明星的名字代替了眉的名字。这种眉的眉头是向下的,眉尾斜向上的,眉线是由粗而细的。”

“额高,面长的,带锐性的,眉最好高高的抬起作眉月形了,这样有一种淑女的气压的。”

“目前欧美电影明星中,采用这种的非常之多。较代表的,既葛兰泰嘉宝、脱流拉彭汉、琼克拉福等。”

“眉毛不甚整齐的人,请利用这种描法吧。”

“许多女人都生着散漫不齐的眉毛,请先将钳子把漫生短或直的眉毛拔去,沿着眉毛原来自然的位置,顺着眉的方向,轻轻地用画眉笔画上一层,画眉只是辅助眉毛的缺点,切不可浓抹而失去自然之美。”

“这种叫做‘波纹眉’,眉的线度是阔而短的。”

“圆眼的人,应把眉毛抽得短些,并且把眉毛与眼睛,相隔不宜过远。”

“眉梢平卧微弯而稍长的,是合于圆脸的女子;一方面又可以表示她是温和而聪明的女子。”

“这种眉形,合于年轻的女子。至于年龄较大的人,还是不画眉毛,会能保持其固有的品格啊。”

这篇文章原汁原味地呈现了上世纪30年代前期“眉之美学”,放在今天,这些条条框框的论述,似乎是十分刻板且狭隘的。但令人感兴趣的正是这种不同年代造就的审美差异。也许30年代的“眉的艺术”只是中国时尚历史中的渺小一隅,但在大的时代背景下它却造就出了尽态极妍的美丽。

条文式的“美之标准”已经成为过去式,高度信息化带来了大量关于美的信息,然而在这个主张多元化审美的时代,大众的审美是否真的正在脱离一元化?人们是否又在不知不觉中被新的美之标准所束缚着?也许,没有人能自信地给出百分之百否定的回答。

经公众号“创刊號FA”(ID:ckh_fa)授权转载。原文及标题略有改动。

图片来源于网络,版权归原作者所有。