美术指导

来自《花木兰》美术指导格兰特·梅杰(Grant Major)的自白:

我非常高兴自己能被导演尼基·卡罗(Niki Caro)邀请来合作迪士尼的《花木兰》。我们在我的家乡新西兰的奥克兰市上艺术学校的时候就已经认识了,我和她一起设计了几部电影,其中最著名的也许是2002年的《鲸骑士》。

制片人兼第一副导演利兹女士(Liz Tan)和化妆师丹尼斯女士(Denise Kum)已经在我们这个“小组织”中待了很长时间。

除了影片的与女性群体有关的主题以外,我提到的以上几位工作人员与摄影导演曼迪女士(Mandy Walker)、服装设计师比娜女士(Bina Dagler)、布景设计师安布尔女士(Amber Richards)和安妮女士(Anne Kuljian)的合作在另一个层面加深了这部影片关于“女孩力量”的诠释。

最初的准备工作是在伯班克(Burbank)的迪士尼停车场进行的。在那里,我遇到了艺术指导汤姆·威尔金斯(Tom Wilkins)和他才华横溢的团队,我们创造了这个故事的初步构想,并将其引荐给了迪士尼集团的上层决策人。

而这真的实现了!

从一开始,迪士尼公司就决定这部电影要尽可能多的吸引中国观众。这意味着团队将会坚持中国电影“教父”江志强(Bill Kong)和其他中美学者的意见,诸如文化期望、时代细节、军事实践的时间等等。

尽管如此,在综合多种因素考虑下,我们还是选择在新西兰的工作基地进行大部分的研究和拍摄。

木兰在从军的途中会穿越中国这个广袤的国家,于是我们自然期望观众也能体验到中国千变万化,美妙绝伦的风景。剧组拜访的景点包括新开放的新疆省,一个融合了早期丝绸之路路线、堡垒和村庄的地区。

最后,我们在湖北省襄阳市新建了一座唐朝风格的取景地作为主要的皇城外景。当然,影片中也有少量场景拍摄于浙江东阳著名的横店影城。

如前所述,《花木兰》主要还是在新西兰拍摄:这儿非凡而多样的风景能允许它扮演其他国家的角色。在Kumeu,我们建造了属于我们的拍摄基地。说到这里,我们必须再一次感谢迪斯尼信任我们并投资我们的电影。

幸运的是,我说服了澳大利亚传奇人物伊恩·格雷斯(Ian Gracie)来到我们项目作为艺术指导。他也同时为项目带来了高级艺术指导达米恩·德鲁(Damien Drew)和一批布景设计师。26人的团队中有吉尔·科马克(Jill Cormack)和马克·罗宾斯(Mark Robins)和新西兰当地布景设计师们。

在接下来的文章中,达米恩·德鲁(Damien Drew)和马克·威尔(Mark Robins)将会讲述他们的布景经历。我将代替吉尔·科马克(Jill Cormack)描述其中一个场景的布景安排(她在项目中贡献了不可或缺的力量)。

除了艺术指导的团队以外,我们这支由艺术家、工匠、技术人员和商人组成的队伍,这支充满活力和献身精神的工人大军还包括施工经理Phil Chitty和350多名工作人员。

在电影这样特殊的时期和题材下,我们需要招募各种各样的手艺人。参观并拜访电影制作相关的工艺人员是一件令人兴奋的事。我们聘请了经验丰富的马术师、皮革工人、铁匠、武器制造者、纺织技师、石匠、雕刻家、珠宝商等等,他们的技能令人惊叹。

训练营

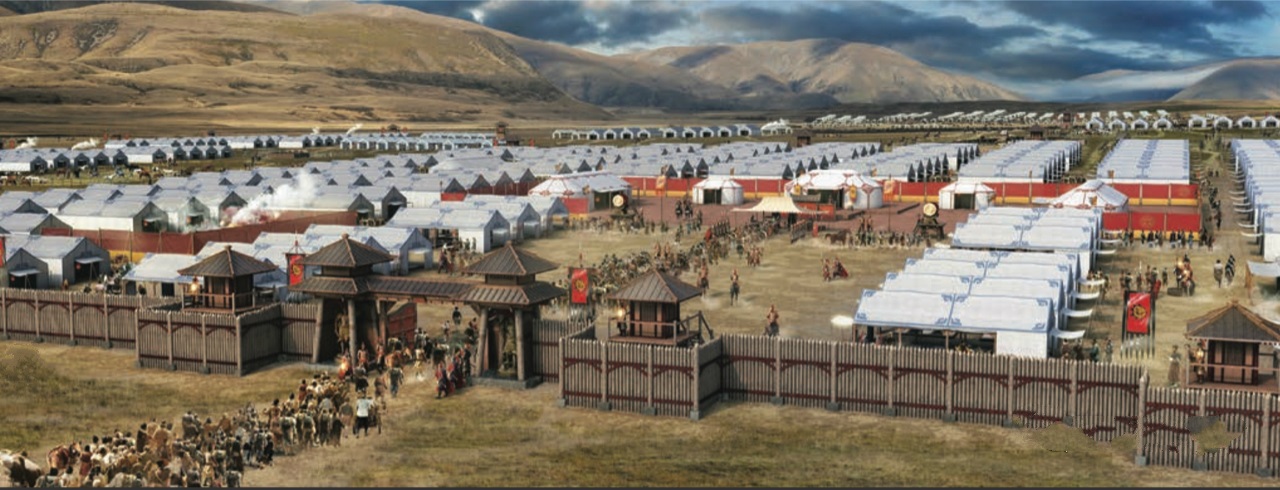

吉尔·科马克(Jill Cormack)负责设计和建造花木兰练兵的训练营。

这个训练营位于南岛奥塔哥(Otago)中部一个叫做Ahuriri的壮丽高山峡谷里。选择这儿的原因是它与中国北部边境极其的相似,山谷和训练营附近的地方也是许多战争场景的取景地,这儿为许多动作镜头提供了丰富有趣的背景。

以往的影视作品里并没有太多关于我们想描绘的训练营类型的参考,我们不得不结合创造性思维、有限的历史资料,以及我们的国际学者的意见来推断可能的模型。

最终的布局效仿唐代城镇的模式,我们设计了围绕中轴线的对称形式和严格按照等级制度的分层形式。城镇场景包括军官和士兵们就寝、煮饭、就餐的帐篷以及前门和围墙复杂的结构。

尽管营地可以通过特殊的视觉效果技术进行延展,相机仍然需要在地面上进行360度拍摄。所以,我们选择了一个可以从帐篷后面看到周围山脉的布景点。

大门的设计也是为了充分利用向北不断延伸的山谷作为背景(我要提醒来自北半球的设计师们,此处拍摄背光的最佳角度是朝北)。

虽然许多布景装饰物品包括帐篷,都是在奥克兰制造后再用卡车运到南岛的,栅栏、大门和相关的布景却是在南岛这片工地上建造的。

记得那时候冬天,建筑工头科林·弗格森(Colin Ferguson)和他的团队在寒冬风暴里完成了这个任务。如此艰苦环境下,他们无论是在细节和做工时间上都还是做到了完美。

当花木兰跨过门槛进入男人的世界——一个军事训练营时,她/他被两尊凶猛的武士雕像凝视着。这些中国古代被称为门神的形象被我们用聚苯乙烯和树脂石膏重新打造和做旧以后,完美融入了大门围墙的一体式结构。

南岛的另一个重要建筑是在高山顶部神圣的石头台阶。这个在当地被称为“腐烂的汤米”(Rotten Tommy)的地方非常难以进入,却拥有着能远眺普卡基湖山谷(Lake Pukaki Valley)和高耸的库克山(Mount Cook)的最壮丽的景色。

台阶是用自然界的石板和一些由其他任意形状的岩石浇筑后建造的。只有在天气好的时候,我们的直升机才能到达塔顶,所以剧组的后勤保障至关重要。

在如此壮观的景色中创作我们电影中的场景是一次难忘的经历,我希望能在最后的电影中达到我们理想的效果。

土楼

来自艺术指导(Art Directer)达米恩·德鲁(Damien Drew)的自白:

花家对于木兰从年轻女子成长为一名英勇的战士是一个重要的背景铺垫。在众多关于木兰的描述中,最受欢迎的是一段写于清朝,背景为唐朝约公元620年的爱情故事。

这个文学记载使得我们在前期选择设计符合唐朝的建筑。然而,在布景期间,我们收到了来自其他部门的指示,即由于花木兰是一个虚构的角色,这部电影不代表任何中国历史上任何一个特定的时期。我们可以自由地利用中国历史上丰富多样的美术设计,来探索和创造视觉上最有趣的叙事手段。

在选择花木兰的村庄设计的时候,美术指导格兰特·梅杰(Grant Major)选择了中国客家人的圆形多层公共土楼作为参考。现代遗留下来的这些客家土楼来自古老的十二世纪,被列为四十六个联合国教科文组织世界遗产之一。

为了建立尊重中国文化传统的外景,我们专门拜访了福建省。

制作团队专家们在那儿拍摄了土楼的照片,并调查了各种土楼的建筑细节和装饰。一方面,我们使用了福建土楼进行了实景拍摄,另一方面,我们也将其与新西兰奥克兰的搭设的建筑联系起来。福建省是我们在中国拍摄的12个主要地点之一。

在这些地点,有涉及房屋的搭建和装饰的超过三十种不同的布景。我们的工作地点从中国西北部偏远的新疆图玉谷的马扎尔村一直延伸到远在2800英里外中国东南部的福建省。

即使管理这项在中国找电影的工作充满挑战,工作人员一直保持着巨大的积极性。在此,我想感谢香港艺术指导蔡文伟(Calvin Tsoi)和澳大利亚布景设计师凯蒂·沙尔克(Katie Sharrock),他们是促成这项工作的关键人物。

福建省最大的土楼有三到五层楼高,直径达250英尺,可以容纳100个家庭;电影中花木兰的土楼布景为三层楼高,直径为150英尺。

我们从美国布景设计师艾瑞克(Aric Cheng)提供的土楼3D概念模型开始,对福建土楼的地理位置、历史图纸和照片展开调查,循序渐进地完善一个详细的场景建筑模型:澳大利亚艺术指导助理托尼·德鲁(Tony Drew)为我们的模型的发展和建筑细节进行了详细说明;美国的模型制作团队也为我们送上了精美的手工概念模型。

外景是来自福建的土楼实景,建筑内部则是都由我们自己搭建的。考虑实际情况,土楼还需要一个防水结构,以保护内部的道具。

尽管土楼在汉语中的意思是“地球的,泥土的建筑”,其结构主体始终是硕大的原木,再通过泥砖和河沙与周围的土墙联系起来,其中每个“公寓”前面的轻质木框架墙都通向中央庭院。

土楼本身还具有军事防御机构:在厚实的夯土墙中有宽达五英尺的长槽用来存放武器;并且土楼的一楼没有窗户。

虽然传统上,每个“公寓”的结构是相同的,但是为了使得每个“公寓”具有个性化,我们对每一个正面都进行了详细的设计。布景设计由澳大利亚人Tanika Rainbow Pratt、Rachel Van Baarle和新西兰人Karijus Schlogl负责。

在项目中,我始终认为与美术部、建筑部、结构和岩土工程师进行定期沟通协调是一种最高效、经济和安全的管理方法。

考虑到安全性和有效性,现代钢连接,混凝土基础和现代工程辅助了传统的中国建构方法。

艺术指导助理托尼·德鲁使用Rhino 3D创建了一个颜色编码的模型,详细列出了骨架结构框架的数百个单个木材构件。对于外部顾问和工程师而言,这是至关重要的工具。

与此同时,我们还必须在结构细节上兼顾历史细节和美学。最后,我们需要考虑环保:尽数回收利用木结构框架和尽可能多的建筑元素。

土楼三层的结构还包括了声音,灯光,摄像头和抓拍部门等摄像头以外的区域。为了扩展每个公寓的外观设定深度,我们建造了如图所示的具有深度的窗户并在拍摄时为其打光。

在这部电影的开幕现场,我们沿着瓦片屋顶,贯穿了整个场景为木兰设计了一系列复杂的动作特效。

所以,为演员和工作人员的安全起见,传统建筑上的细节需要一些改动。施工、抹灰、景观、布景等装修工作,包括场地准备,共耗时16周。

建筑的内部环境包括媒人的房子,画家的房子和祠堂。媒人的房子和花家的客厅和卧室在电影中将作为对话的场景反复出现。而祠堂和中央庭院则是村民们活动的据点,其中包括工作区、畜栏、储藏室。

正殿

来自艺术指导(Art Directer)马克·罗宾斯(Mark Robins)的自白:

在阅读完迪士尼动画版《花木兰》的完整档案文件,以及了解了迪士尼真人电影的风格之后,我们认为电影中的皇室正殿不可避免地需要彰显一些魅力和浮华。

为此,我们在场景中布置了镀金的龙(在王座后面)和浮雕支柱,它们与充满活力的印度当代艺术家阿尼什·卡普尔(Anish Kapoor)经常使用的深红色元素和与花岗岩地板的深色光泽形成对比。

这个色调给予了场面氛围的可延展性:当其处于白天明亮的光照下,它具有表达宏伟盛况的力量;当其处于更灰暗的光线下,它具有表达高密度忧郁的力量。

最初的研究是在美国开始的,新西兰的美术部门从美术指导格兰特·梅杰(Grant Major)那里接手了一个设计概要,还有一些来自艺术指导伊恩·格雷斯(Ian Gracie)的非常慷慨的预算。

正殿的设计一稿是想要匹配中国传统建筑的比例和细节,但之后设计组被告知木兰需要从一条更长的道路从宫殿入口到王座的脚下,故外部建筑的比例将被迫被改变。此外,室内建筑的面积还需要增加30%。

可想而知,室内屋顶结构的实用性和视觉效果必然会受到影响。

幸运的是,在艺术指导助理马克·史蒂文斯(Mark Stevens)的帮助下,我们进一步发展了概念和布景设计,那些被增加的空间变得有意义起来。

装置设计师阿切尔(Zahra Archer)、施洛尔(Karijus Schlogl)和图形艺术家莎拉·邓恩(Sarah Dunn)为建筑主管菲尔·奇蒂(Phil Chitty)和他的工匠团队开发了一套周密的计划和建模/切割文件,以建造大量的木质装置、可支撑立柱,大型手工雪松屏风和面积为12300平方英尺的墙壁。

除了工匠们的手工制作以外,我们还使用了数控机床切割技术,以保证实景内瓷砖纹路的细腻和精致。

尼尔·拉·佛尔(Neal La Fole)领导的团队负责宝座上巨龙的雕刻和镀金,他们拥有非常详细的资料来指导模型的3D设计以及等尺寸的手工雕刻。经过保罗·奈(Paul Nye)和他的绝妙布景团队对金箔漆的应用,宝座上的巨龙最终栩栩如生。

此外,装饰师安泊尔·理查兹(Amber Richards)选择的鲜艳横幅和大型灯具以及20个与殿堂风格相配的宫廷桌椅也为场景带来了新的一种张力。

在低调元素的手工雕刻的王座,与华丽的层层叠叠的龙形背景和大型屏幕映衬下,我们为皇帝提供了一个壮丽的统治平台。

我想,这与我们英雄木兰深处的朴素场景产生了令人震撼的对比。

经公众号“ 电影设计师”(ID:set-arch-designe)授权转载,文章原刊载于 Perspective 杂志。 图片来源于Perspective和电影剧照,版权归原作者所有。