财联社3月30日讯:中国金融监管改革的具体计划最快或于今夏正式推出,目前可能更倾向于参照英国央行系统的金融监管构架。

目前我国的“一行三会”模式、“铁路警察、各管一段”和“谁的孩子谁抱”的做法显然不符合现代宏观审慎政策框架的要求,也不符合国际最佳实践,需要进一步改革。

彭博社报道称,不愿具名知情人士表示,中国金融监管机构改革的具体实施计划,最快或于今年夏天就正式推出。在此次改革中,中国央行将寻求掌握宏观审慎监管的主导权。其中一位知情人士表示,目前更倾向于参照英国央行系统的金融监管架构。

中国央行、银监会、证监会未立即回复彭博寻求置评的传真;保监会未立即接听彭博寻求置评的电话。

最快今年夏天或正式推出

一行三会改革一直备受关注。国务院总理李克强上周在博鳌亚洲论坛开幕式上表示,金融领域将推动全方位监管的改革。彭博援引相关人士称,最快或于今年夏天就正式推出。

3月22日,社科院原副院长、国家金融与发展实验室理事长李扬表示,金融监管改革有望在几个月内见分晓。此前也有消息称,中国政府最快年内公布金融监管机构改革。

彭博消息人士称,由于对保障市场稳定、维持投资者信心的担忧加剧,中国政府预计最早将于年内发布计划,设立一个超级金融监管机构。目前,讨论最多的计划是将中国银监会、证监会和保监会合并,同时中国央行在管理经济方面享有更大权力。

英国监管模式

彭博一位知情人士表示,目前更倾向于参照英国央行系统的金融监管架构。

什么是英国监管模式?金融危机前,英国采取综合金融监管,监管制度呈现“三龙治水”模式:英格兰银行主要负责实施货币政策,同时关注整体金融稳定;金融服务监管局(FSA)负责对银行、证券、保险等金融机构统一实施微观审慎监管,并对金融行业行为和金融市场实施监管;英国财政部负责金融监管总体框架设计和相关立法。金融危机爆发后,上述监管体制暴露出重大缺陷:一是三大监管机构间缺乏高效的交流与合作,当金融体系出现系统性风险时应对能力不足;二是金融体系缺乏宏观审慎政策的逆周期调控和跨市场风险防范。

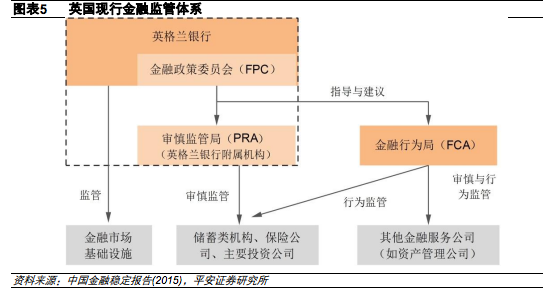

危机后,为实现“金融体系的长期稳定和可持续性”,英国对金融监管体制进行重大改革,一是在中央银行(英格兰银行)董事会下设立金融政策委员会(FPC),负责制定宏观审慎政策,定义、监测和应对系统性金融风险,维护英国金融体系稳定。二是将原金融服务局(FSA)拆分为审慎监管局(PRA)和金融行为监管局(FCA)。审慎监管局作为英格兰银行的下属机构,负责对银行、保险公司、投资机构(包括证券投资公司、信托基金)等主要金融机构实施微观审慎监管;金融行为监管局成为独立机构,主要负责PRA监管范围以外的金融机构监管以及金融市场行为监管,促进市场竞争和保护消费者权益。三是赋予金融政策委员会“两权”:一个是“指令权(power of direction)”,即金融政策委员会有权就特定的宏观审慎政策工具作出决策,包括逆周期资本缓冲、差别化资本金要求等,要求审慎监管局或金融行为监管局实施;另一个是“建议权(power of recommendation)”,即金融政策委员会有权向审慎监管局和金融行为监管局提出建议,监管机构若不执行,需要做出公开解释(comply or explain)。四是英格兰银行负责对具有系统重要性的金融市场基础设施进行审慎监管。同时强化英格兰银行处理危机的能力。

改革之后,英国建立了宏观审慎政策框架,中央银行(英格兰银行)集货币政策、宏观审慎政策和微观审慎职责于一身,维护金融稳定的职能得到全面强化。

相关阅读: