中国的艺术群落、艺术区自21世纪初诞生以来已经有了20年的历史,在这些年里,随着瞬息万变的社会发展,艺术群落存在的必要性始终不断受人质疑,艺术群落原本以艺术家聚集为主要特点,但随着知名度的上升,艺术群落往往会受到商业的蚕食,曾经的纯艺术群落或成为文化创意产业园区,或成为品牌文化的商业区,而这种新型的艺术产业园式的商业化建设,又成为诸多三线及三线以外城市诸多效仿的方式。在文化创意园区的建设过程中,对艺术发展的推动已经不再是聚落的核心,取而代之的是一种具有文化形象的商业模式,艺术——徒留一个名字而已。

信息的垂直交流也成为艺术群落走向没落的重要原因,曾经的口口相传、左邻右舍、地缘关系被不断私密化、垂直化的交流方式所代替,曾经相对公共化的艺术群落被更加私人化的个人工作室所代替,即便同聚一地,聚落成员之间艺术资源的共享也大不如从前。而且艺术群落的频繁拆迁让这种艺术家聚集地的稳定性并不高,受此影响,艺术家更愿意分散选择产权明晰的商业房产,这是艺术群落在一线城市逐渐消失的现实原因。

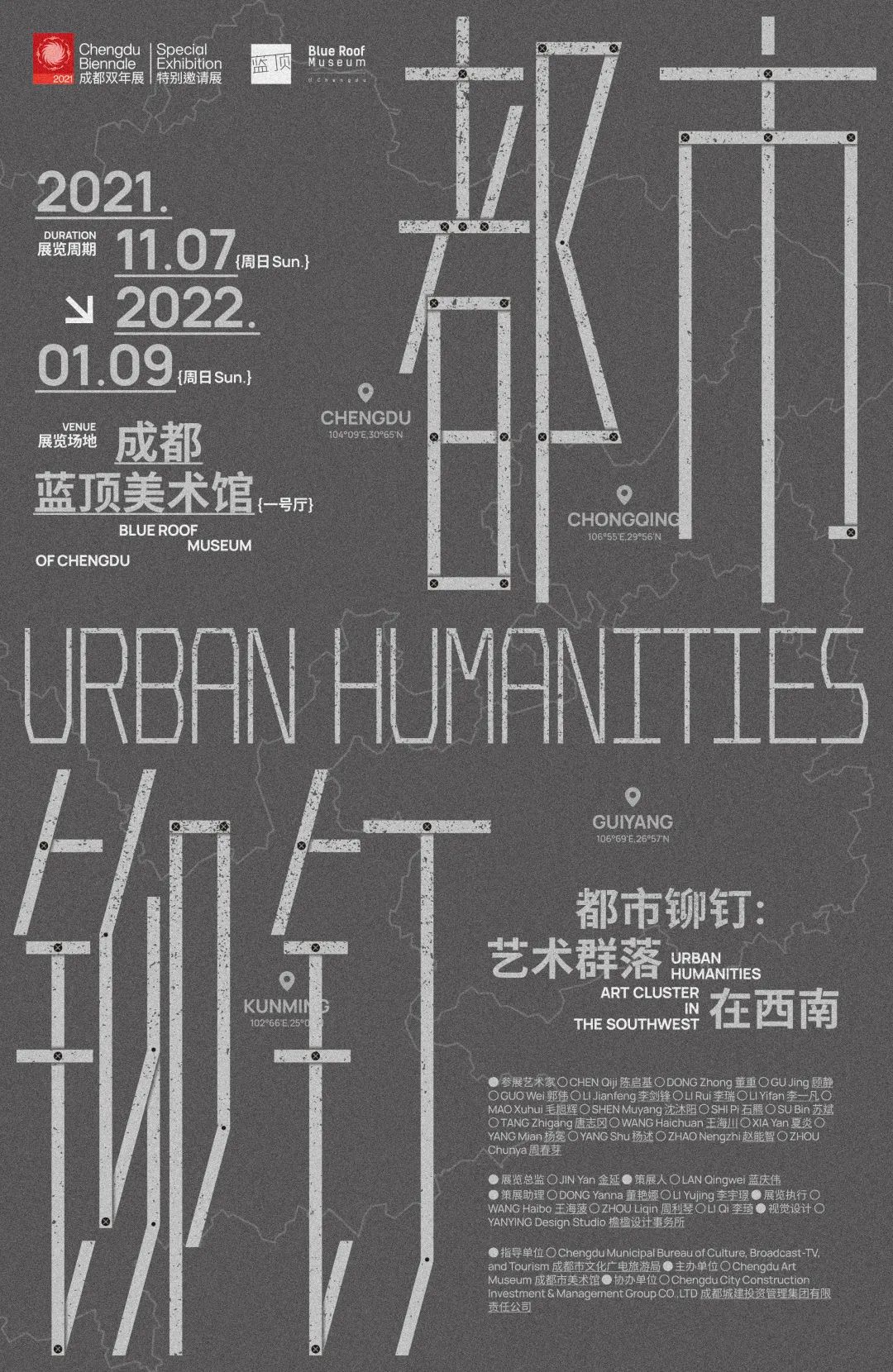

成都蓝顶美术馆

展览名称:“都市铆钉——艺术群落在西南”

一场展览,四座城市,五大板块,十个群体,十八位艺术家

曾经作为艺术家工作室聚居区而产生的“艺术区”一词,早已被衍生为创意区的概念,在新的“艺术区”建设中,除了满足展示需要的“表演性”艺术家工作室之外,已与艺术家这个词汇没了关系。但艺术群落这个概念不断被人念及,也不断被人书写,重要的不是艺术聚集的形式,而在于艺术聚集的精神。

自“八五新潮美术”以来,艺术团体就是一种艺术家聚在一起共同从事艺术创作的方式,这种方式在20世纪90年代的市场经济中逐渐被瓦解,曾经的艺术团体被更为个人化的艺术家个体所代替,艺术创作逐渐从群体的创作激情回归到个体的艺术诉求,在此基础上,独立艺术家或职业艺术家不断涌现,尤其是在21世纪以来,北京、上海、成都、昆明出现了798、M50、蓝顶、创库等艺术家自发组成的艺术群落,虽然与艺术团体所不同的是,此时的艺术群体是个体艺术家工作室的地理集合而非简单的人群集合,但艺术团体的创作精神亦如星星之火般在这样的群落中被保留了下来。西南的艺术群落大多符合这种模式,因此在2010年以后,西南的艺术群落因地缘关系或本土性关系,呈现出一种不同于北京和上海艺术群落的自由面貌。

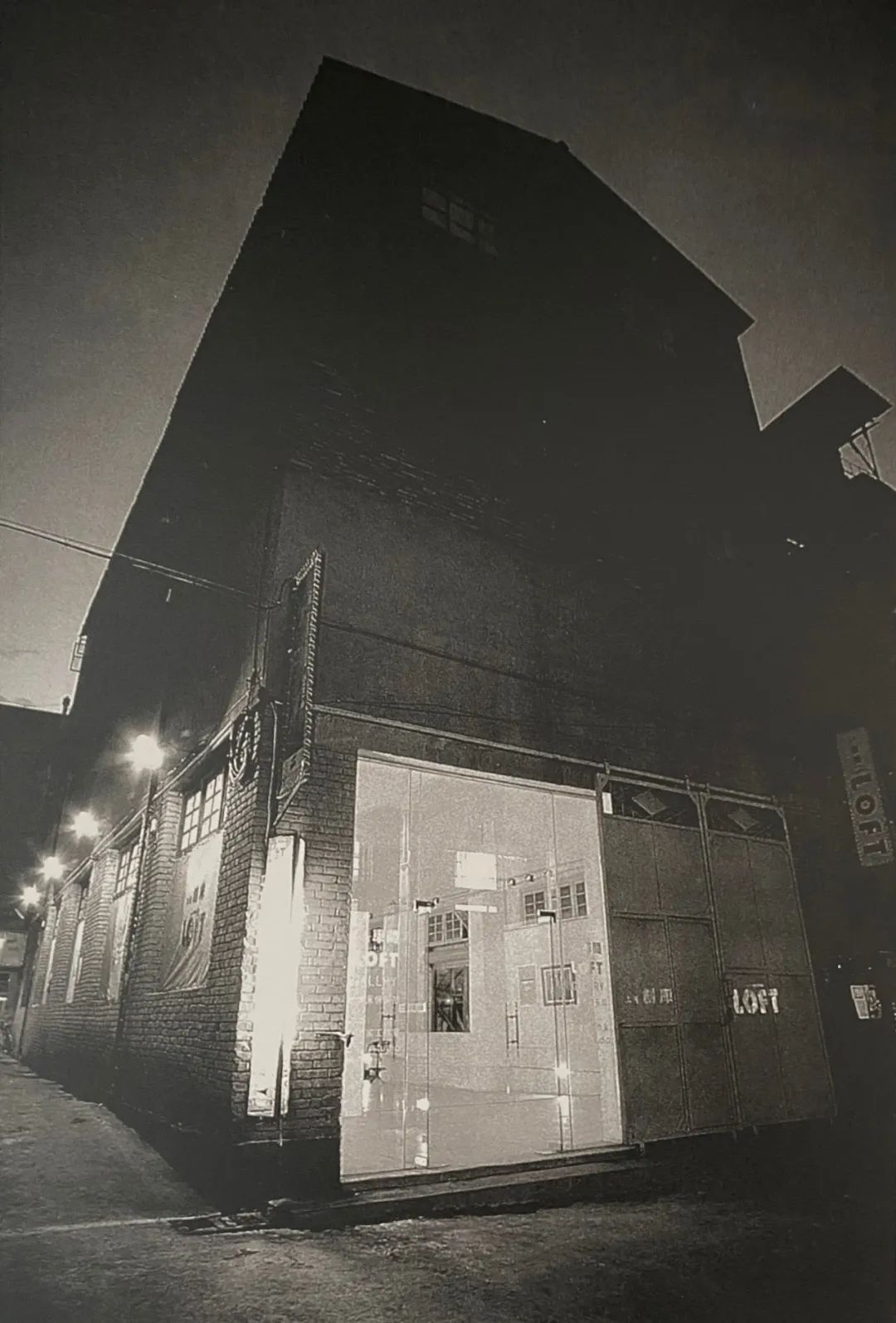

昆明创库艺术主题社区 ,红香蕉画廊,2001

从全国共时到地方自生

在刚刚过去的2021年9月,贵阳化纤厂艺术区的发起人夏炎在朋友圈发布了一条“化纤厂艺术区三期”工作室的招募公告,与北京的艺术区不断悲观的消息不同,贵阳化纤厂艺术区在不断地扩张,自2018年9月创立以来,已有40余位艺术家入驻5000余平方米工作室。

化纤厂艺术区是贵阳城市零件艺术区之后的又一艺术区,与其他艺术区不同的是,该艺术区的发起艺术家们深知中国各地艺术区的问题及问题背后的深层次原因。再办艺术区,首先要解决的是机制问题,避免其他艺术区遇见的问题再次出现;其次是持续问题,即如何让艺术区在低成本下持续存在;三是影响力问题,化纤厂艺术区自成立以来便成立了公共的艺术空间,通过不断举办展览、活动来扩大影响力。与其他艺术生态成熟的城市不同,对于没有一家艺术运输公司、一家专业当代艺术画廊的贵阳来说,艺术区这种在其他城市看来相对传统的艺术群落方式,是适合这个城市艺术发展的。

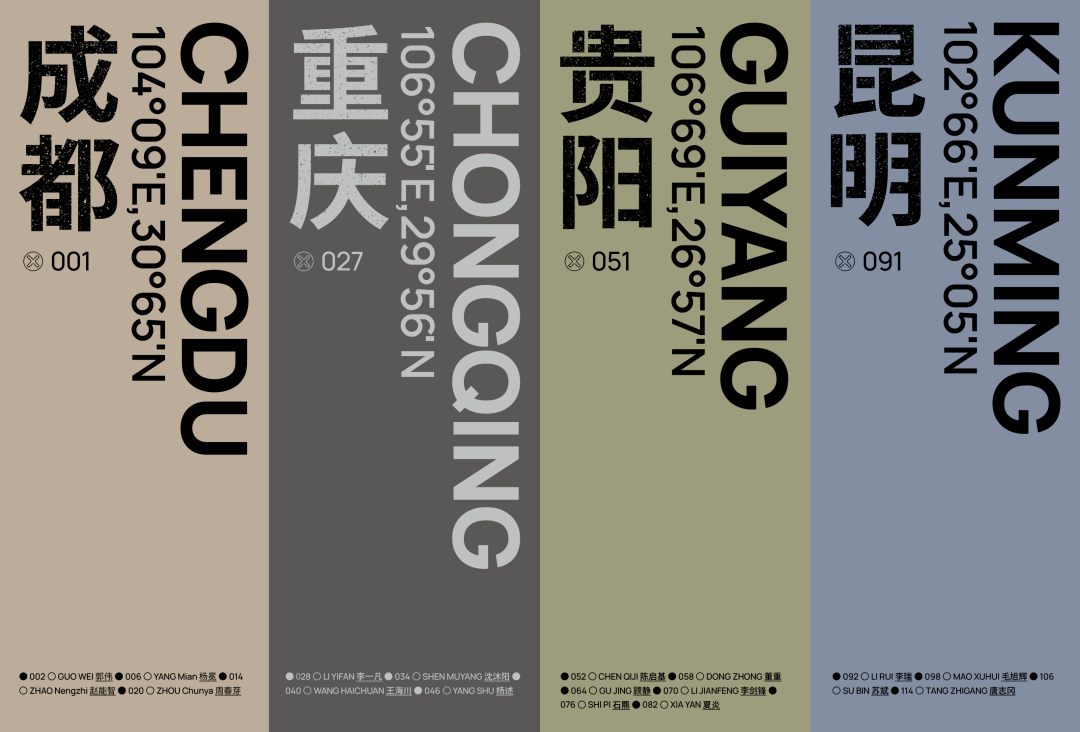

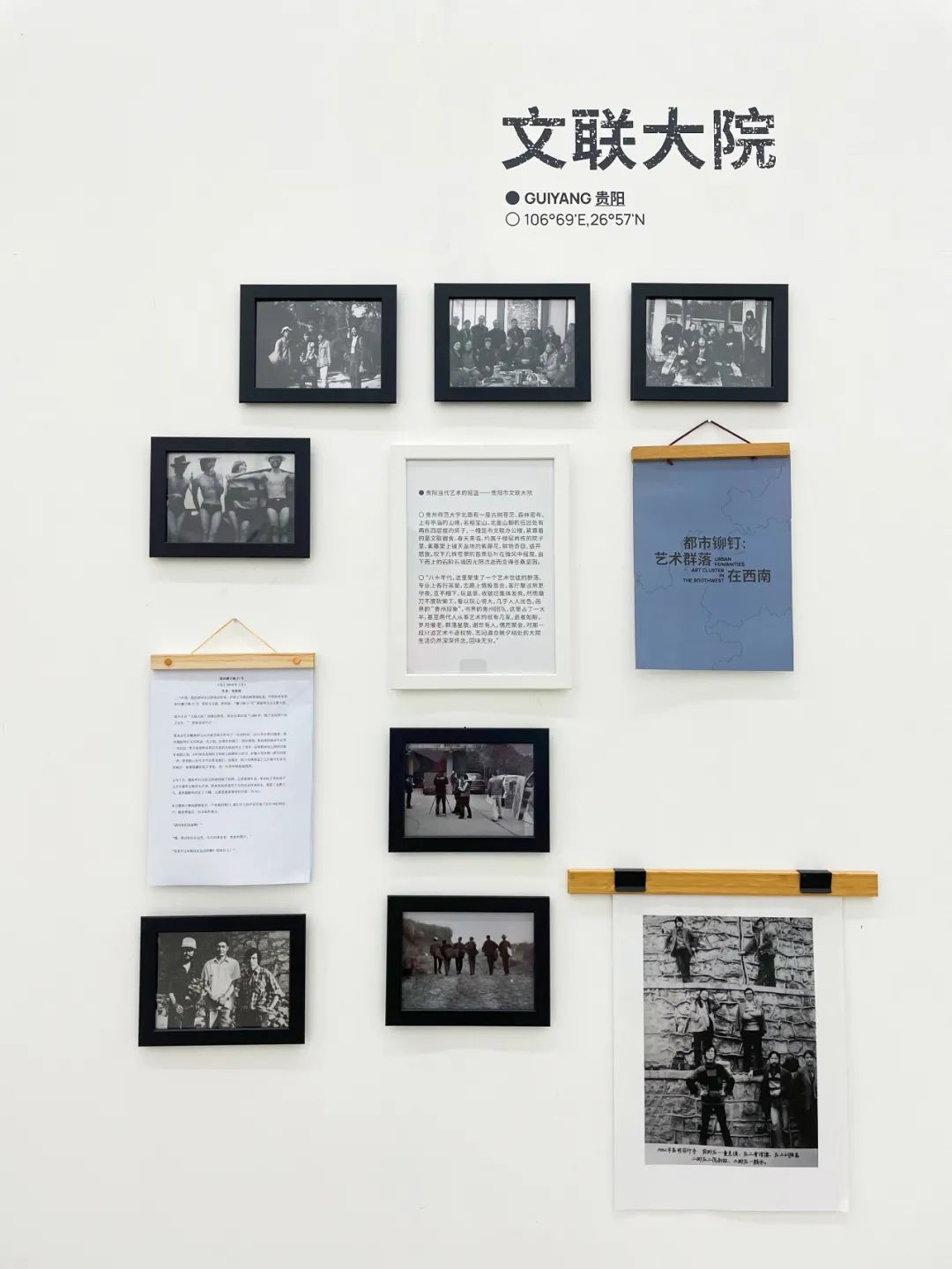

参展艺术家:陈启基(幺哥)、董重、顾静、李剑锋、石羆、夏炎

从1985年的文联大院,到2006年贵阳成立的“城市零件”当代艺术家工作室,再到2018年的“化纤厂”。贵阳当代艺术群落的不断发展阐释着本土艺术的自生长

位于成都市区与新蓝顶艺术区之间的栀子街69号和祥瑞苑小区,对外并未有着艺术群落的名称,以至于很多人尤其是成都以外的同行不知道该艺术家聚集地的存在,当然这也与成都数量众多的艺术区有关。“栀子街69号”是一个自生长的艺术家聚集地,与早期的公寓艺术相似,在这个居民区内居住着上百位艺术家,他们集生活、创作于一处,将此地作为人生旅程中的过渡,若干年来,不断有艺术家来来往往,也不断有艺术家在此由租房改为购房,定居落户,让曾经的习惯转化为以后的生活。低廉的房租和生活成本或许是“栀子街69号”吸引艺术家不断聚集的直接原因——尤其是对刚刚毕业的学生而言,这种栖息地是承载他们艺术家梦想的最好出发地。在西南其他城市,诸如“栀子街69号”般的艺术家聚集地仍或多或少地存在着,而这种模式在北京上海等房租昂贵的一线城市已经很少了。

参展艺术家:郭伟、杨冕、赵能智、周春芽

从1993年的沙子堰,到2003年成都机场路旁闲置的厂房“老蓝顶”艺术区,再到2009年的“大蓝顶”艺术片区,以及今天成都多群落艺术生态的发展,呈现着一种本土性、多样性与自发性

如果说化纤厂艺术区呈现的是城市间发展不平衡下的产物,那么“栀子街69号”则是艺术家间发展不平衡的产物。这个群落成员最大的特点是在饱览艺术群落的优劣、起伏、问题后,从经济等现实角度出发做了自我选择——对艺术生态建设来讲可能不是最好的方式,但对他们个体而言却是最佳的选择。与21世纪初全国共时性的艺术群落建设不同,西南的艺术群落没有非常宏大的景观,而是重视微小的自生,在这个自生的过程中,地方性的特点与发展状况成为判断艺术群落成立与否的依据,于艺术群落的建设者,也让他们在对待艺术群落的机制上采取更为成熟与稳健的措施。

从空间群落到精神群落

四川美术学院是西南地区唯一一所专业美术学院,其毕业的学生更是遍布西南各省市,重庆的黄桷坪曾是四川美术学院的所在地,在2011年主体搬至虎溪校区之后,黄桷坪校区几乎成为一座空城,被无数校友怀念的黄桷坪校区成为了回忆,而踏入虎溪校区的新学生则无法像校友般体会黄桷坪在他们生命中的意义。基于地理空间的四川美术学院搬走了,但被记忆包裹的黄桷坪留下了一种精神象征,或许是从校区的搬迁开始,或许是黄桷坪校区及所在区将会拆迁重建传言的甚嚣尘上,黄桷坪成为了无数川美艺术家的精神家园。也或许是从此开始,有越来越多的艺术家开始从更为宏观的视角来审视黄桷坪、审视黄桷坪的一草一木、审视黄桷坪所在的九龙坡区。

参展艺术家:李一凡、沈沐阳、王海川、杨述

从最早期的“四川美院现象”所在的黄桷坪,到2006年的坦克库,再到2009年的器·haus空间、序空间等,黄桷坪从美院所在地变为了文化聚集地,呈现出独特的艺术、社区、都市的交互关系

在四川美术学院搬至虎溪校区之后,越来越多的艺术空间反而开始在黄桷坪出现,十年来此地艺术活动不断。在此基础上,尤其是在2010年以后,一种有别于黄桷坪非营利、实验性空间的自组织活动在黄桷坪不断发生,如“外省青年”“铜元局”“复归”等,这些艺术项目有几处共同点,一是组织者大多为艺术家身份,甚至本身是川美的教师,如李一凡、王海川、曾途等;二是强调在地性,将黄桷坪甚至扩大至黄桷坪所在的九龙坡区作为艺术活动的场域,不受白盒子空间的局限,同时借助新的艺术媒介展开活动的网络空间探索;三是强调社会现场,艺术家直面黄桷坪及其背后所指向的城市与乡村、现代与乡土、人为与自然间的矛盾。

与艺术群落在现实空间中的物质性不同,艺术项目成为链接艺术家的精神空间,在这个精神空间中,艺术家之间的交流减少了生活性增加了艺术性。这种艺术性的作用当然是艺术展览所特有的,但不同的是,这些艺术项目的发生少了功利与空间,多了兴趣和激情,更具艺术家创作的原始性。走向社会空间、自然空间、网络空间的艺术项目一直持续至今,也成为沟通艺术家的新型“艺术群落”,艺术家在参与这些艺术项目创作的同时,也突破了艺术群落、艺术空间等物理空间的有限性,艺术项目成为艺术精神的群落载体。

参展艺术家:李瑞、毛旭辉、苏斌、唐志冈

从1986年昆明成立的西南艺术研究群体“新具像”,再到2001年成立的“创库”艺术主题社区,昆明的当代艺术在早期艺术群落的精神下发展

在西南的四个主要城市中,艺术实验项目、艺术节等非具体空间形态的活动成为一种开放的平台,串联着国内外、沿海与西南等各种地缘关系,也恰恰基于这样的精神群落与艺术项目,不断地有年青一代的艺术家参与其中,令其不断成长。

老蓝顶B区冬日

从艺术聚集到生态共生

成都与重庆无疑是西南最大的两个城市,但与北京、上海相比,它们在经济和地理上仍有显著的劣势。西南地区的艺术群落鲜有被拆迁或被商业侵占的情况,这或许是劣势中的优势。在艺术机构的数量上,虽然近年在经济建设的同时,诸如美术馆类的文化设施建设也在不断增多,各种类型、各种规模的艺术机构也在不断增多,让本地区的艺术生态逐步完善,但由美术馆、艺博会、画廊、拍卖行、非营利空间交织的完整艺术生态并未完全形成,在有些环节缺失——如艺博会——的前提下,已存在的环节内容也有数量不足、质量不够的情况。如果说在北京、上海的艺术家更希望艺术区是艺术家工作室的集合,因为城市有着较为完备的艺术生态;那么西南的艺术家可能更希望艺术区是一种艺术生态的共生,因为在艺术区之外,城市现有的艺术生态并不利于艺术家的长期成长和发展。

贵阳“城市零件”艺术空间,成立于2006

与北京798、上海M50不同,西南地区的艺术群落鲜有坐落于城市较为中心的位置,大多处于城市边缘地区。虽有着相近的成立时间,但与北京798、上海M50的过早商业化相比,西南地区的艺术群落更为单纯地呈现为艺术家工作室的聚集地,目前不用担心有商业机构来挤压生存空间。当然,在蓝顶艺术区,这样的情况已经出现了变化,在其核心区的三期中,一期集艺术家生活、工作室于一体,二期以艺术家工作室与文创公司的混居为主,而在三期,则形成了以艺术家工作室和艺术机构为主的新样貌,如何多苓美术馆、木格堂等艺术机构在此生长,形成了文化的多态共生。虽然没有城市中心位置的交通便捷和密集人流,但诸多艺术机构的产生使得蓝顶艺术区尤其是三期,形成了一种有别于城市生活的新生态,它们既追求工作日的安静也追求周末的热闹,既追求同业竞争也追求大众参观,以多生态的聚集形成新的聚焦点。

贵阳的化纤厂艺术区则从一开始便希望能有多元的艺术商业机构进驻,从而形成一种共生的生态。这种方式表面看来走上了798、M50等早期艺术区的老路,但不同于一线城市艺术家“弱”而创意机构“强”的模式,西南地区的艺术区以艺术家群体为主导地位,对艺术机构和商业机构进行有选择的吸纳,在经济和业态方面对之前显得比较单薄的群落结构进行补充,这种模式或许能在未来营造出更健康和成熟的整体呈现,达到艺术和经济环境的平衡,甚至在艺术氛围浓厚的群落及周边区域能“养”出城市里原本缺失的行业链条。这当然是一种预期中的理想状态,但只要有艺术家群体的存在,城市里必然有艺术群落的落脚地,群落一旦扎根,总会带来更多可能性。